“大生堂”孔氏医术诞生于19世纪中叶(清光绪年间),其理论奠基人为孔昭年,河北武安人,他出生于中医世家,在河北老家时其父孔广文,已开始在当地行医问诊。

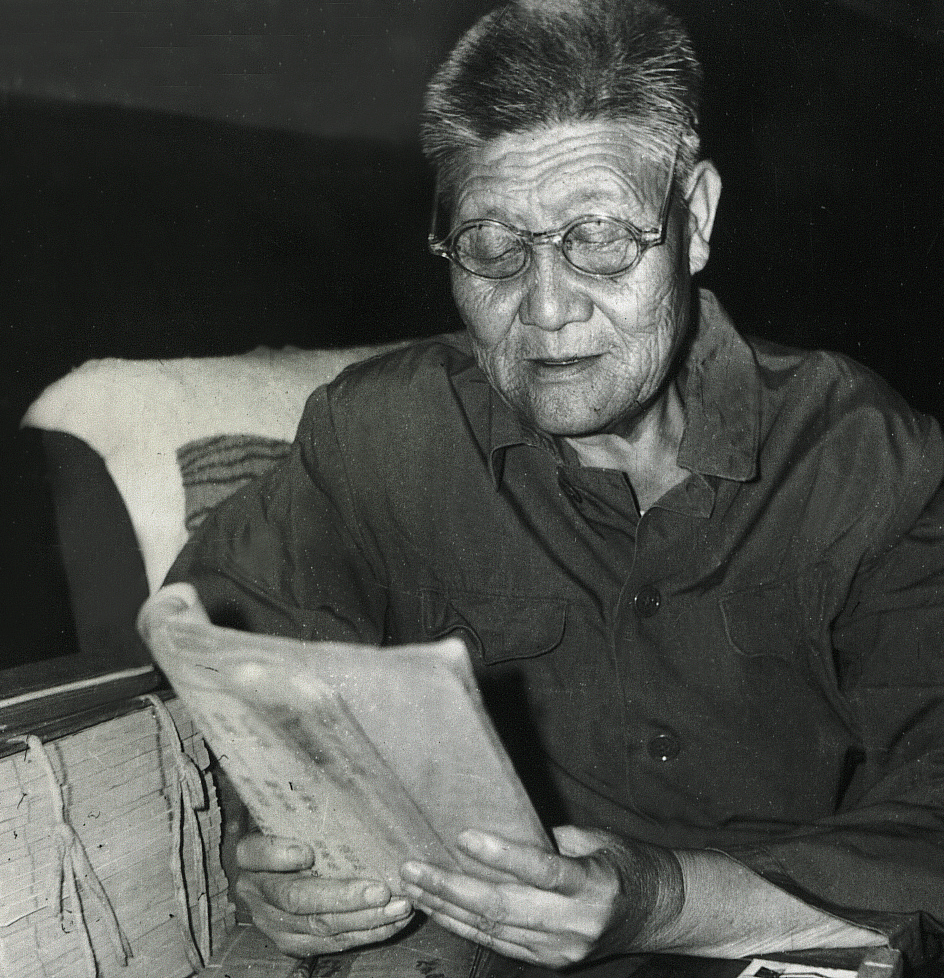

孔氏医术第三代传承人孔庆丰(孔二姣)生前照

清光绪年间,因河北连年灾荒,民不聊生。孔昭年随父亲逃难从河北武安迁居山西介休,定居介休后继续行医药,并在介休顺城关开设了大生堂药店,孔昭年继承了父亲的衣钵。在行医的闲暇之余,开始潜心研究其孔家的祖传医术渊源,对孔家祖传的医术进行了系统的总结归纳,他认为孔家祖传医术是在一贯崇尚中医界“脾胃派”金元四家之一李东垣的“脾为后天之本”、“人以胃气为本”等重要学说的基础上发展而成,他结合父辈及自己长期以来积累的行医经验,还有自己对孔家祖传医术多年的理解和认识,归纳性地总结出了孔家祖传医术是以“不妄苦寒攻伐,不随意重剂腻补,祛邪不伤胃气,补益更助化滞”为指导思想,以“益元气,泻阴火”和“甘温除湿”为法则,“灵活严谨组方,味少量轻施药”为治则,自此一套比较系统规范的孔家祖传医术体系开始初具成形,他还将孔家祖传的医术正式定名为孔氏医术,孔昭年成为了孔氏医术理论体系的奠基人,从此“孔氏医术”沿着这一理论体系逐步发展丰富起来,从其诞生起至今已有一百余年的传承历史。

孔氏医术第四代传承人孔繁亮在结合实际临床诊疗向儿女们传授家传医术

“孔氏医术”自形成以来就深谙组方遣药之道。临症扶正祛邪、调和气血,全面兼顾,牢记“汗而毋伤、下而毋损、凉而毋凝、湿而毋燥、补而毋滞、消而毋伐”的古训,不墨守陈规,配方灵活严谨,药味少、剂量轻。非重症顽症,一般极少投金石剧毒药物。孔氏医术几乎方方不离灯芯和藿香,每方剂量掌握在15——20克之间。

“大生堂”医术的传承人孔子第74代后裔孔繁亮与子孔祥东、次女孔爱华研究针灸医术

“孔氏医术”尊古但不泥古,善于总结归纳行医经验,也有勇于开拓创新之精神,自创有“二陈紫苏汤”、“八正五皮饮”、“化瘤丸”、“降酶汤”等诸多独家方剂。

孔繁亮正在给患儿诊疗疾病

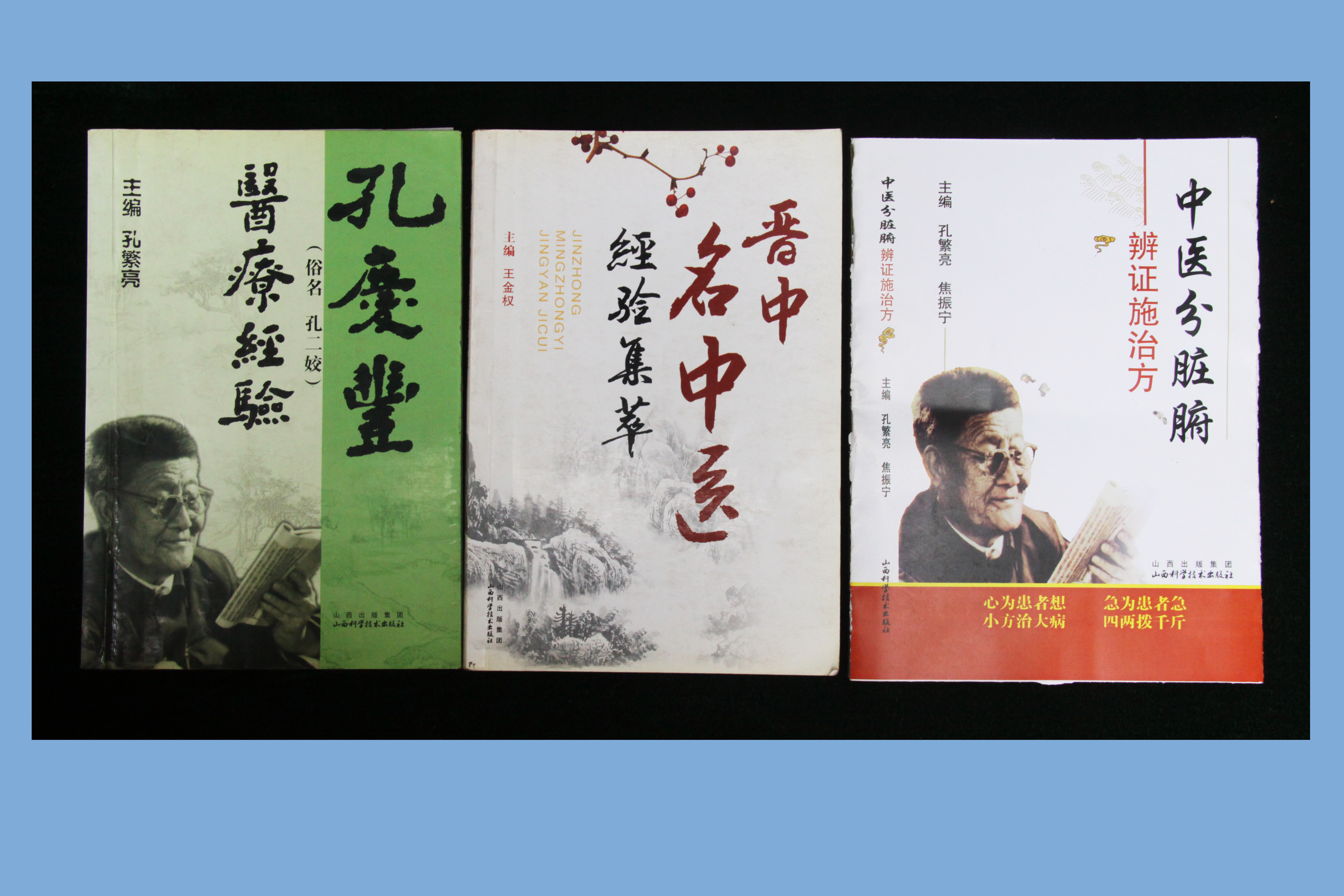

“孔氏医术”第四代传承人孔繁亮主持编著了《孔庆丰医疗经验》一书,汇编了其父亲孔庆丰(孔氏医术第三代传人)生前的各种医案400余例,约19万字,由山西科学技术出版社正式出版,全国发行。

孔繁亮编著出版或参与编著的图书

孔繁亮携带其编著的图书参加在北京国家图书馆举办的中国非遗保护出版成果展活动